春がきたら食べたくなる、たけのこについて解説!おすすめレシピもご紹介!

目次

はじめに

春になると、スーパーや直売所などで見かける機会が増えるたけのこは、独特の香りや歯応えがありながら、さまざまな料理に使える食材として古くから親しまれてきました。実はアジア圏を中心とした世界各地で幅広く利用されており、日本だけでなく中国などでも長い歴史をもって食されてきたと言われています。日本では「春の訪れを告げる味覚」として位置づけられ、煮物や炒め物など伝統的な家庭料理に取り入れられることも多いです。ここでは、たけのこの主な生産地や品種、さらに調理の基本的な流れやおすすめのレシピなどを順を追ってご紹介し、たけのこの魅力を改めて探っていきます。

日本の食卓におけるたけのこの存在はとても大きく、煮物や汁物だけでなく、炊き込みごはんなどにしても美味しく召し上がれます。また、焼き物として楽しむほか、細かく刻んで料理のアクセントに加えたりしても、その食感を存分に活用できます。この記事では、主に春から初夏にかけて流通する機会の多いたけのこを中心に、その基礎知識から具体的な調理法、そして歴史的背景などを一挙に解説いたします。

国内の主な生産地と生産量

たけのこの生産は全国各地で行われていますが、とりわけ温暖な気候を生かしている地域が主産地として知られています。日本国内においては、年間で2万トン以上の生産量が報告される年もあるほどで、春先を中心に次々と出荷されます。

下記の表は、国内で主に出荷量が多いとされるエリアをまとめた例です。細かい数値は年度や天候などによって変動しますが、太平洋側の温暖な地域をはじめ、比較的降雨量や土質に恵まれた場所で数多く生産される傾向にあります。

| 主な生産エリアの特徴 | 備考 |

|---|---|

| 温暖な西日本のエリア | 収穫が早く、出荷時期も3月頃から始まることが多い |

| 降雨量の多い地域 | たけのこの成長を促し、大きくやわらかな傾向がある |

| 北日本の一部地域 | 寒冷地向けの品種を栽培し、6月頃まで収穫が続く場合も |

山間部や丘陵地帯など、比較的肥沃な土地と豊富な地下水がある場所が、たけのこの栽培に適しているといわれています。地域によっては観光農園を運営し、一般の方がたけのこ掘りを体験できる施設もあるなど、春先の風物詩として楽しまれています。

たけのこの品種と旬

日本国内ではさまざまな種類のたけのこが食用として親しまれています。最も一般的によく流通するのは「モウソウチク(孟宗竹)」ですが、ほかにも地域ごとに特徴的な品種があります。ここでは代表的な品種を表にまとめてみましたので、用途や旬を知る目安にしてみてください。

| 品種名 | 特徴 | 旬の時期 |

|---|---|---|

| モウソウチク | 肉厚で柔らかく香りがよい。収穫のピークは3月頃から5月頃まで。早掘り産地では冬場から出荷される場合も。 | 主に3月~5月 |

| マダケ | 細身で皮にまだら模様がある。あくが強めでほろ苦さを楽しめる。地面より上に出ている根元を折って収穫する。 | 主に5月~6月 |

| ハチク | 赤茶色の薄い皮で包まれた細身の品種。苦みが少なく、やや甘味があるとされる。地面から出ている部分を収穫。 | 主に5月 |

| シホウチク | 稈(かん)の形が四角っぽいのが特徴。珍しい秋に採れる品種で、10月~11月上旬が出荷期。 | 主に10月~11月上旬 |

| チシマザサ | ネマガリダケとも呼ばれる。根元が曲がって育つための名前。あくが少なく、北日本で6月頃に旬を迎える。 | 主に6月 |

以上のように、各品種によって見た目やえぐ味の度合い、収穫できる時期が異なります。地域によっては手に入りにくい品種もありますが、機会があればぜひ食べ比べをしてみるとたけのこの世界がさらに広がります。 <br>

たけのこの歴史的背景

たけのこは、古来よりアジア各地で食材として利用されてきたと考えられています。特に中国では2,500年ほど前からすでに食文化の一端を担っていたともいわれ、日本にもかなり早い段階で伝来し、山野で自生するものを採取してきた歴史があります。文献によっては、古代の貴族が春になると山に分け入り、若いたけのこを採集しては献上していたという記録も残されています。

日本国内では、竹林の拡大や品種の改良などにより、比較的近世以降に商品作物としてのたけのこの地位が確立されたといわれています。特に温暖な地域を中心に生産が広まり、地域特産のブランドたけのことして出荷するまでに至っています。春先には竹林の持ち主が山に入り、まだ土から顔を出していない、あるいはわずかに出た状態を狙って掘り起こす「早掘りたけのこ」が人気を博してきました。

こうした歴史を経て、今日では各地で多様な栽培方法が研究され、より軟らかく、より香りのよいたけのこを生産する技術が培われています。早堀りや夜間掘りなど、たけのこの光合成を極力少なくし、穂先が緑色になる前に収穫する技法も確立され、全国へ出荷されています。

おいしいたけのこの選び方

新鮮なたけのこを手に入れたいときは、以下のポイントを参考にするとよいでしょう。特に春先は、店頭で複数のたけのこが並んでいる場合も多いので、より良質なものを選べば調理の際にあく抜きが比較的楽になり、美味しくいただけます。

- 穂先の色合い

土の中に深く埋まっていたたけのこは、穂先が黄色っぽい傾向にあります。逆に土から顔を出して日光を浴びてしまったものは緑色がかっているので、ややえぐ味が強くなる傾向があります。 - 根元の切り口

収穫してから時間が経過すると水分が抜け、切り口が茶色く変色したり硬くなったりします。白くてみずみずしい切り口のものを選ぶと新鮮です。 - 皮の色

薄茶色で柔らかい手触りの皮をしているほうが、比較的あくが少ない傾向にあります。黒ずんだ色や緑色に近い色だと、地上に出ていた時間が長い場合が多いです。

もし産地直売所などで購入できる環境にあるならば、収穫時期や掘り方などを生産者に確認し、より状態のよいたけのこを手に入れるのも良い方法です。

たけのこの下処理の基本

たけのこは鮮度が大切と言われる食材の一つです。昔から「湯を沸かしてからたけのこを掘る」という言い回しがあるほど、掘ったそばからすぐ茹でてあく抜きするのが理想的だとされています。実際に家庭で調理をする際にも、購入後はできるだけ早めに下処理を行うことで、たけのこの歯触りや香りを最大限に生かせます。以下に一般的な下処理の流れを示します。米ぬかが用意できない場合は、米のとぎ汁を活用してもよいでしょう。

<下処理に必要なもの>

- たけのこ

- 米ぬか(たけのこの重量のおおよそ1割を目安)

- 大きめの鍋またはフライパン

- 落とし蓋(アルミホイルやキッチンペーパーで代用可)

<下処理の手順>

- たけのこを流水で洗い、外皮を2~3枚ほどむいて土を落とします。春先のたけのこは穂先の部分にあくが多いため、約3センチメートルほど斜めに切り落とすとよいでしょう。

- 根元から穂先に向かって縦に半分に切ります。火が通りやすくなり、あく抜きも効率的です。

- 鍋やフライパンに水を半分ほど入れ、たけのこを入れます。ひたひたになるように調整し、米ぬかを加えます。

- 切り口を下に向けた状態で落とし蓋をして中火にかけ、約30分茹でます。

- 竹串がスッと通るようになったら、火を止めて常温で4~5時間冷まします。この間に余分なあくが抜けていきます。

- 完全に冷めたら、たけのこを取り出して表面に付着した米ぬかを水洗いし、皮をむきます。水を張った容器に入れ、冷蔵庫で保存すれば数日はおいしく保てますが、水はこまめに取り替えてください。

この下処理をしておくと、たけのこを煮物や炒め物にしたときにえぐ味が抑えられ、より上品な風味を楽しめます。下茹でしたたけのこは、多めに調理しておけばいろいろな料理にアレンジできるので重宝します。

たけのこを使ったおすすめレシピ

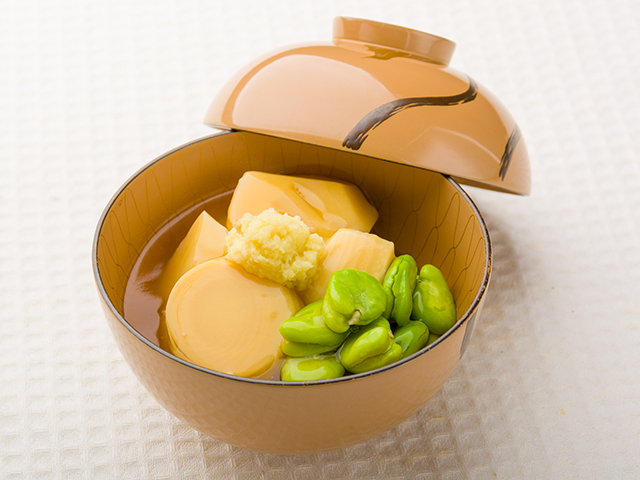

ここでは、下処理を済ませたたけのこを主役にした「うま煮」のレシピをご紹介します。春のやわらかいたけのこをふんだんに使い、油揚げのコクと出汁のうま味が染み込んだ一品です。日本では昔から親しまれている料理で、炊き立てのごはんにもよく合います。調理後に一度冷ますことで味を全体にしみ渡らせるのがポイントです。

材料(4人分)

- 若筍…小3本(約750グラム)

- 油揚げ…2枚

- かつお節…5グラム

[A]

- 水…2カップ

- 顆粒だし…1グラム

- 醤油…大さじ1

- みりん…大さじ3

- 塩…ひとつまみ

作り方

- たけのこの下ごしらえ

あく抜きを済ませたたけのこの根元の硬い部分を除き、縦半分に切って放射状に3センチメートル幅程度に切り分けます。先端部分のやわらかい姫皮も、包丁がスッと入る部分までは食べられますので切り分けておきましょう。 - 鍋に調味料を入れる

鍋またはフライパンに[A]を入れ、切ったたけのこ(姫皮も含む)を並べます。 - 油揚げを加える

油揚げはたけのこと同じくらいの幅(3センチメートル程度)に切り、たけのこの上に重なるように入れます。その上からかつお節を全体にふりかけます。かつお節が手元になければ、出汁パックの中身を少量加えても風味が出ます。 - 火にかけて煮込む

中火にかけて約20分ほど煮込みます。煮汁が3分の1程度に煮詰まってきたら理想的です。 - 火を止めて味をなじませる

火を止めたら、そのまましばらく冷まして味をしみ込ませます。食べる直前に温め直すと、より美味しくいただけます。 - 盛り付け

器に盛りつける際、木の芽などを添えると春らしい香りが立ちます。温かいうちにどうぞ。

煮汁の濃さはお好みで調整して構いません。少し甘めが好きな方はみりんの量を調節してみると、優しい甘さが引き立ちます。また、醤油の種類によっても風味が変わりますので、普段使いの醤油を活かして仕上げるもよし、こだわりの醤油を使って深い味わいを堪能するもよし。煮物の味付けは地域や家庭によっても個性が出やすいため、自分好みの味を探してみるのも楽しいです。

たけのこ料理をもっと楽しむコツ

たけのこは煮物のイメージが強い食材ですが、調理次第でさまざまな味わいを引き出せます。油との相性がよいため、炒め物や揚げ物にしても美味しく、下茹でしたあとに細かく刻んでハンバーグや餃子の具に混ぜ込んでもシャキシャキとした食感が楽しめます。

- 焼きたけのこ

下茹でしたたけのこを厚めに切り、フライパンやグリルで焼き目をつけるだけでも香ばしいおつまみになります。仕上げに醤油やぽん酢を少し垂らすと風味が増します。 - 天ぷらやフリッター

衣をつけて揚げると、外はカリッと中はやわらかな歯触りが際立ちます。春の香りをサクッと楽しみたい方にはおすすめです。 - 炊き込みごはん

定番の炊き込みごはんはもちろん、鶏肉やこんにゃくなどを合わせてもよいですし、シンプルにたけのこと油揚げだけで炊き込むのも旬を直球で味わう方法です。

どの調理法をとるにしても、最初のあく抜きがしっかりできているかどうかで仕上がりの風味に大きな差が出ます。少し手間に思えるかもしれませんが、そのひと手間をかけることで、たけのこの上品な味わいを存分に堪能できます。

たけのこと季節行事

春先に旬を迎えるたけのこは、季節行事とも密接に結びついてきました。たとえば、地域によっては「たけのこ祭り」と称して収穫体験や直売市などが催され、多くの人が春の訪れを肌で感じるイベントとして楽しみます。農家さんや地元の方から直接調理のポイントを教わる機会もあり、採れたてをその場で茹でて味わう贅沢な体験も見逃せません。

また、竹林は日本の原風景を感じさせる美しい景観の一つでもあります。竹林の整備を通じて自然環境を守りながら、春の味覚としてのたけのこを収穫し地域に貢献するという、里山文化が息づく場所も少なくありません。こうした文化的背景を知ると、たけのこが単なる食材ではなく、風土や暮らしに深く根差していることを実感できます。

海外のたけのこ事情

たけのこは日本だけの食材ではなく、広く海外でも親しまれてきました。アジア圏で特に多く、例えば炒め物やスープ、点心の具として用いられることもあります。日本のように米ぬかを使って下処理をする文化はあまり聞かれないものの、塩茹でや蒸し調理などであくを飛ばしてから料理に加えるなど、その土地土地で工夫がなされています。

また、欧米では缶詰や瓶詰めのたけのこが流通しており、食材として手軽に使われている例も見られます。ただし、生のたけのこを入手する機会は限られており、専門店などで取り扱われる程度です。海を越えても竹の成長力は変わらず、温暖な地域では野生化しているケースも報告されるなど、その生命力は世界中で注目されています。

たけのこを存分に楽しむために

たけのこは生の状態で見ると大きくごつごつしており、下処理の手間を考えると敬遠されがちな面があるかもしれません。しかし、実際に一度手順を踏んで調理してみると、それほど難しくないことに気付くはずです。シンプルな下茹でだけで、驚くほどみずみずしい味わいが楽しめます。

さらに、料理の仕方次第でさまざまな可能性を秘めているのも魅力です。煮物や汁物だけに留まらず、焼き物や揚げ物、炊き込みごはんなど、組み合わせる具材や調味料によって異なる食感や風味を味わえます。和食だけでなく、洋食や中華風のアレンジにも対応しやすく、春から初夏にかけての献立が一段と華やかになることでしょう。

まとめ:季節が育む味わいを暮らしに取り入れる

たけのこは気温の上昇とともに土の中から顔を出し、私たちに春を実感させてくれる食材です。その成長の早さや鮮度へのこだわりは、古くから多くの人々を魅了してきました。国内各地には個性豊かな品種があり、産地ではブランド化を進めるなど、たけのこ文化は着実に受け継がれています。

今回ご紹介した「若筍のうま煮」のようなシンプルな料理でも、下処理を丁寧に行うだけで格別の味わいを楽しめます。さらに、さまざまな調理法に挑戦してみると、たけのこの可能性は際限なく広がります。手間を惜しまず春の香りを満喫し、自然が与えてくれる恵みをたっぷりと味わってみてはいかがでしょうか。